琉球王国の人々は、どんな暮らしをしていたのでしょうか。教科書で名前は知っていても、実際の衣食住や信仰となるとイメージしにくいと感じる人は多いはずです。私たちが抱く「どんな服を着ていたの?」「何を食べていたの?」「どんな家に住んでいたの?」という疑問は、当時の暮らしを知る手がかりになります。この記事では、琉球王国の衣食住や信仰を中心に、王族と庶民の違い、そして現代沖縄につながる文化をわかりやすく紹介します。読み終えるころには、琉球王国の人々の生活がぐっと身近に感じられるはずです。それでは、琉球王国のリアルな暮らしを一緒に見ていきましょう。

琉球王国の人々はどんな暮らしをしていたのか?

人々の暮らしを理解することは琉球王国を理解するに当たって重要なところです。その暮らしを衣服、食事、家の衣食住から見ていきましょう

衣は芭蕉布や絹を身分によって使い分けていた

琉球王国の人々は、芭蕉の繊維を使った芭蕉布を日常の衣服として着ていました。軽く通気性がよいため、暑く湿度の高い沖縄の気候に適しており、農作業や漁業などの仕事をする際にも快適に使えました。布の織り方や染め方には地域や家庭ごとの工夫があり、色や柄に個性が見られました。季節に応じて厚みや長さを変えることで、雨季や暑い季節でも動きやすく調整されていました。さらに、芭蕉布は丈夫で洗いやすく、日常の生活の中で長く使える実用的な衣服として人々に重宝されていました。

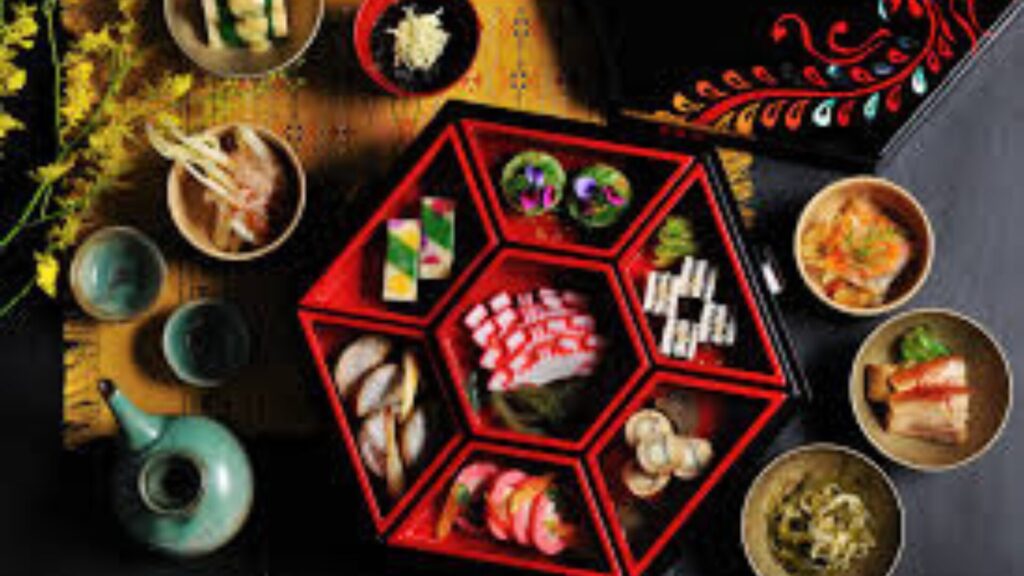

食事は芋や魚を中心とした質素なものだった

琉球王国の庶民の食事は、芋や魚を中心とした質素なものでした。芋は地元で栽培されており、主食として手軽に食べられるうえ、保存もしやすかったため日常の食卓に欠かせませんでした。魚は周囲の海でとれる新鮮なものが使われ、煮る、焼く、干すなどさまざまな調理法で日々の食事に取り入れられていました。調味料や香辛料は限られていたため、素材本来の味を生かす料理が中心で、シンプルながら栄養をしっかり補える食事でした。こうした食生活は、庶民の暮らしに密着した実用的な食文化として受け継がれていました。

住まいは赤瓦の家と共同体的な集落が特徴だった

琉球王国の庶民の住まいは、赤瓦の屋根を持つ家が一般的で、暑さや台風に耐えられる構造になっていました。家の周りには庭や井戸が設けられ、日常生活や水の確保に役立っていました。また、集落は共同体的に形成されており、隣近所との距離が近く、助け合いや情報交換が日常的に行われていました。道や広場も共用され、祭りや農作業の際には人々が自然と集まる場として機能しました。こうした住まいと集落のつくりは、庶民の生活を支え、社会的なつながりを深める重要な要素となっていました。

王族と庶民の暮らしはどれほど違ったのか?

これからは王族と庶民の間にどんな違いがあったのか詳しく見ていきましょう。

食べ物と住まいに大きな差があった

王族と庶民の暮らしの違いは、食べ物や住まいに最もはっきりと表れていました。なぜなら、身分の高低によって手に入る食材や、建てられる家の規模・様式が大きく変わったからです。例えば、王族は豚肉や、野菜をふんだんに使った贅沢な料理を味わうことができました。王府の宴では、中国や日本の料理文化の影響を受けた多彩な料理が並び、食卓そのものが権力の象徴となっていました。一方で庶民の食事は米や雑穀、芋などを中心とした質素なもので、特別な行事でなければ肉を食べる機会はほとんどありませんでした。住まいについても大きな違いがありました。王族や上流階級は石垣に囲まれた御殿や広い屋敷に住み、赤瓦を用いた格式の高い建物が並んでいました。対して庶民は木や竹を使った家に暮らし、地域の人々と支え合いながら共同体を形成していました。このように、王族と庶民の間には、食と住まいの両面で大きな格差が存在していたのです。

衣装や儀式で身分がはっきり分かれた

琉球王国では、衣装や儀式を通じて人々の身分がはっきり示されていました。服装は単なる身を包むものではなく、社会的地位を象徴する重要な役割を持っていたからです。王族や上級の士族は、絹や金属の装飾を用いた豪華な衣装を着用し、鮮やかな色や複雑な文様でその権威を示しました。冠や装身具も特別に決められており、公式な場での着用が許されるものでした。さらに儀式においても身分差は明確で、王族は祭祀や公式行事の中心を務め、厳格な作法に従って参加しました。庶民はその場に立ち会うことはできても、主役としての役割は与えられず、簡素な衣服で限られた儀式に参加するのみでした。このように衣装と儀式は、日常生活の中で目に見える形で身分の差を示すものであり、社会の秩序を維持する手段の一つでもあったのです

信仰や祭りは暮らしにどう影響していたのか?

今までは衣•食•住から琉球王国を見てきましたが、これから祭りや信仰など違う視点から見ていきましょう。

先祖や自然への信仰が暮らしに息づいた

琉球王国では、先祖や自然への信仰が庶民の日常生活に深く根付いていました。これは、人々の暮らしや生業が自然環境や祖先の加護に大きく依存していたためです。例えば、田畑の収穫や漁業の安全を祈るために、家々では先祖を祀る小さな祭壇が設けられ、毎日の暮らしの中で供え物をしたり祈りを捧げたりする習慣がありました。また、山や海、川など自然の恵みに感謝する行事も行われ、特定の場所では神聖な作法に従うことが求められました。季節ごとの祭りや年中行事は、単なる行事ではなく、人々の生活リズムや仕事の計画にも影響を与えていました。こうした信仰は、生活の安心や共同体のつながりを支える心の拠り所となり、人々の暮らしに欠かせないものだったのです。

地域の祭りが人々の結びつきを強めた

琉球王国の庶民にとって、地域の祭りは単なる行事ではなく、人々の結びつきを深める重要な役割を持っていました。なぜなら、祭りでは地域の住民が一緒に準備や運営を行い、協力しながら行事を成功させる必要があったからです。例えば、豊作を祈る農村の祭りや、海の安全を願う漁村の祭りでは、男性も女性も年齢に関係なく役割分担をして参加しました。共同で神輿を運んだり、舞や踊りを披露したりすることで、助け合いやコミュニケーションが自然に生まれました。また、祭りの準備や本番を通じて、人々は日常生活では接点の少ない家庭とも交流し、地域全体の結びつきが強化されていきました。このように、地域の祭りは人々の協力や交流を促し、暮らしの中で共同体意識を育む大切な役割を果たしていたのです。

琉球王国の暮らしは現代にどう受け継がれているのか?

これまで琉球王国の人々の生活を見てきました。これからはこれらがどう現代に生かされているか見ていきましょう。

伝統衣装や建築に見る琉球文化の名残

琉球王国の文化は、現代の沖縄でも衣装や建築にその名残を感じることができます。なぜなら、王族や庶民が長年培ってきた服装や住まいの形式が、現代でも伝統行事や観光施設で受け継がれているからです。例えば、琉球舞踊や祝祭の際に用いられる衣装には、絹や鮮やかな色彩、独特の文様が施され、王族時代の華やかさや格式を今に伝えています。また、首里城や伝統的な赤瓦屋根の住宅、石垣などの建築様式も現代に残され、修復や保存活動を通じてその美しい造りや工法を学ぶことができます。こうした衣装や建築は、単なる美術的価値だけでなく、琉球王国の暮らしや文化を現代の人々が体感する手段となっています。

祭りや信仰が今も地域の暮らしに息づく

琉球王国の時代から続く祭りや信仰は、現代の沖縄でも地域の暮らしに深く根付いています。なぜなら、地域の人々が季節ごとの行事や先祖を祀る習慣を守り続けることで、コミュニティの結びつきや文化の継承が保たれているからです。例えば、旧盆や豊年祭などの伝統行事では、村や町の住民が一緒に神前や御嶽(うたき)で祈りを捧げ、踊りや歌、供物を通じて感謝の気持ちを表します。また、日常生活でも先祖を祀る祭壇や地域の小さな祠が存在し、年中行事だけでなく家庭の中でも信仰が生き続けています。こうした習慣は、単なる伝統の保存ではなく、人々の絆を深め、生活のリズムや心の支えとなる重要な役割を果たしているのです。

まとめ

琉球王国の暮らしは、衣食住や信仰、祭りを通して庶民の生活が支えられ、王族との違いが明確に存在していました。芭蕉布や絹の衣装、赤瓦の住宅、芋や魚中心の食事、先祖や自然を祀る信仰、地域の祭りなど、日常の工夫や共同体のつながりが特徴です。これらの文化は現代の沖縄にも受け継がれ、琉球舞踊や伝統建築、旧盆や豊年祭などを通じて私たちの生活や地域社会に息づいています。歴史を知ることで、琉球王国の暮らしが今も生きていることを実感できるでしょう。

コメント