「ピラミッドってどうやって作られたの?」

そんな素朴な疑問から、歴史の深みに足を踏み入れる人が増えています。

クフ王のピラミッドに代表される巨大建造物は、現代の科学をもってしても謎が残されています。

この記事では、ピラミッド建設に関する4つの科学的な仮説を紹介しながら、

「本当に人力だけであの石を積めたの?」「どんな方法が一番有力なの?」という声に答えていきます。

ただの古代遺跡では終わらせない。

今こそ、科学と歴史の視点でピラミッドの謎に迫る旅を始めてみませんか?

ピラミッド建設に関する4つの科学的仮説とは?

ピラミッドは、古代エジプト文明を象徴する巨大な建造物です。しかし、現代の私たちにとっても、なぜあのような巨大な石を積み上げることができたのかは大きな謎です。古代の人々はどのような技術を使い、どのような方法で建設を行ったのでしょうか。科学者や考古学者たちは、この疑問に答えるために様々な仮説を提案してきました。中でも代表的なのが「傾斜路(スロープ)説」「らせん状スロープ説」「内部スロープ説」「湿った砂を使った運搬説」の4つです。これらの説は、当時の技術や労働力を考慮しながら、効率的に石を運ぶ方法として研究されています。

古代エジプトの技術と建設の謎

ピラミッドは古代エジプトの高度な建築技術の象徴ですが、当時の人々がどのようにして巨大な石を運び積み上げたのかは未だ謎です。鉄やクレーンのような現代の重機は存在せず、どうやってこれほどの建造物を作り上げたのか、多くの科学者や考古学者が解明に挑んでいます。

有力な4つの仮説の紹介

代表的な仮説として、「傾斜路(スロープ)説」「らせん状スロープ説」「内部スロープ説」「湿った砂を使った運搬説」があります。これらはそれぞれ、労働者が石を効率よく運ぶための方法として提案されており、長年の研究対象となっています。

傾斜路とらせん状スロープ説の特徴と課題

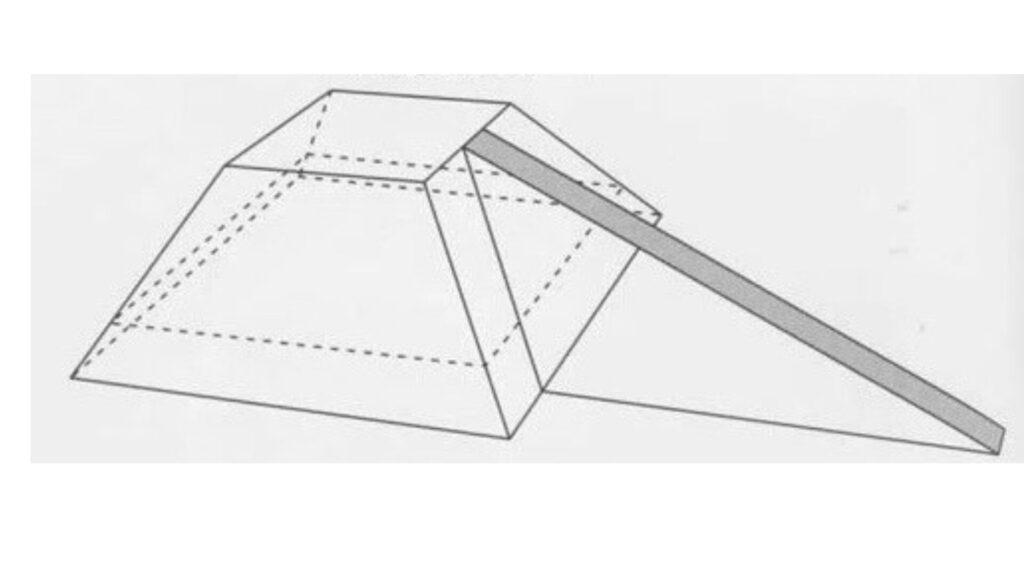

最も古くから知られているのが「傾斜路説」です。これはピラミッドの一辺に長い直線状のスロープを設け、労働者たちが石を引き上げたとするものです。この方法は単純で理解しやすいものの、ピラミッドが高くなるにつれてスロープも非常に長くなり、その建設と維持に多大な資材と労力が必要になります。

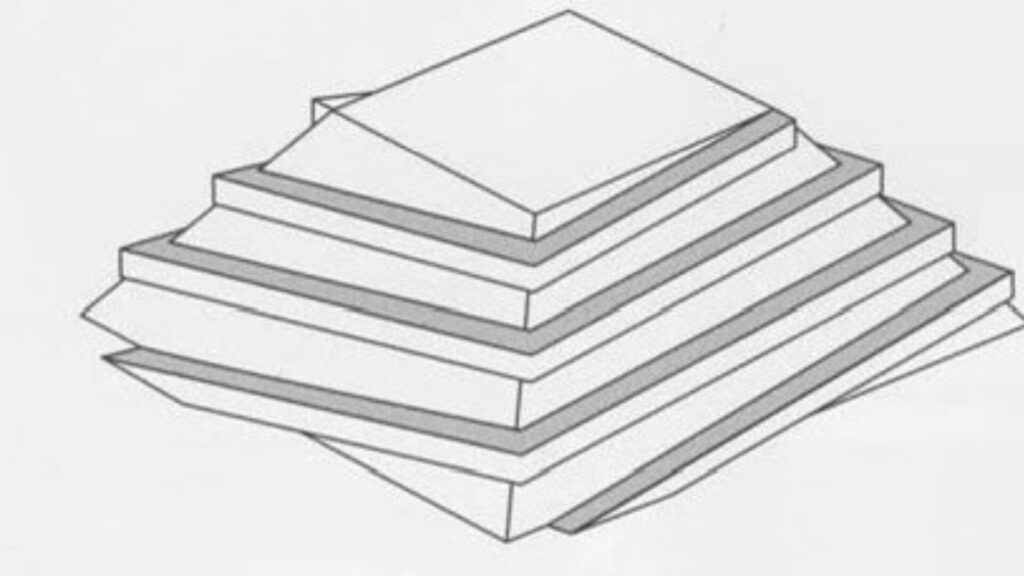

一方、「らせん状スロープ説」はピラミッドの外周を巻きながらスロープを設置し、石を高い場所へ運ぶ方法です。この説は土地の制約を減らせるという利点がありますが、ピラミッドの形が建設途中で見えにくくなるため、正確な配置や設計に問題が生じる可能性があります。両者とも長所と短所があり、決定的な証拠はまだ見つかっていません。

傾斜路説の仕組みと問題点

傾斜路説は、ピラミッドの一辺に直線のスロープを設けて石を引き上げる方法です。単純で理解しやすいものの、ピラミッドの高さが増すにつれてスロープの長さが膨大になり、膨大な資材と労働力が必要となる点が課題です。

らせん状スロープ説のメリットと課題

らせん状スロープ説は、ピラミッドの外側をらせん状に巻くスロープを使って石を運ぶ方法です。敷地の制約を減らせるメリットがありますが、建設中のピラミッドの形が見えにくくなるため、正確な石の配置が難しいという問題があります。

内部スロープ説と湿った砂の運搬方法について

近年注目されているのが「内部スロープ説」です。この説では、ピラミッドの内部にらせん状の通路があり、その中を石材を運んだと考えられています。フランスの建築家ジャン=ピエール・ウーダンによる研究や、3Dスキャン技術の進歩により、内部に空洞が存在する可能性が示されています。これが本当なら、外側のスロープを大きくする必要がなくなるため、建設効率が上がると期待されています。

また、オランダの研究者たちによる「湿った砂を利用した運搬説」も注目されています。実験では、湿らせた砂の上では乾いた砂よりも摩擦が少なくなり、石材を運ぶ労力が約半分に減ることが示されました。ナイル川の水を利用して砂を湿らせる技術があったのかもしれません。

内部スロープ説の新発見

内部スロープ説は、ピラミッド内部にらせん状の通路が存在し、そこを使って石を運んだとするものです。フランスの建築家ジャン=ピエール・ウーダンの研究や、最新の3Dスキャン技術によって内部の空洞の存在が示唆されており、今後の研究に注目が集まっています。

湿った砂を利用した運搬の実験結果

オランダの研究者たちの実験では、湿らせた砂の上では摩擦が減少し、石材を運ぶ力が約半分になることが明らかになりました。ナイル川の水を利用して砂を湿らせ、効率よく石を運んだ可能性があります。

ピラミッド建設の謎が今も解けない理由

これまでに多くの仮説が提唱されてきましたが、決定的な証拠が不足しているため、ピラミッドの建設方法は完全には解明されていません。古代エジプトの文書や記録がほとんど残っていないこと、また現地の遺跡調査が制限されていることも謎を深めています。

しかし、最新の技術を用いた調査や研究は日々進んでおり、これから新たな発見があるかもしれません。高校生の皆さんも、歴史や科学の視点から自由に仮説を考え、探求することで、より深く古代文明の謎に迫ることができるでしょう。興味を持って学び続けることが、新しい発見につながる第一歩です。

記録と証拠の不足

ピラミッドの建設に関する直接的な古代記録は、実はほとんど残っていません。工事の過程や使われた技術、具体的な道具などを詳しく記した文書や図面は発見されておらず、私たちが知る情報の多くは、残された構造物や壁画、断片的な証言から推測されたものにすぎません。

考古学的な証拠も非常に限られており、たとえばスロープや運搬装置の「実物」がそのまま残っているわけではありません。現在の仮説は、遺跡に残された痕跡や実験、現代技術による調査結果をもとに組み立てられたものです。そのため、どれか一つの説を完全に「正解」と断定することは難しい状況です。

さらに、ピラミッドは何千年もの間、風雨や人間の手によって劣化し、当時の建設現場の様子が分からなくなっています。遺跡の保護の観点から発掘が制限されていることも、研究を難しくしている一因です。

これらの理由から、ピラミッドの建設方法に関する謎は現在も完全には解明されておらず、今後の新たな発見に期待が寄せられています。

まとめ:ピラミッド建設の仮説は、いまもなお進化中

ピラミッドがどのように建てられたのかという謎は、何千年たった今も完全には解明されていません。「傾斜路説」「らせん状スロープ説」「内部スロープ説」「湿った砂による運搬説」など、科学的な仮説がいくつも提案されてきましたが、どれも決定的な証拠があるわけではありません。

それでも、近年の3Dスキャン技術や実験的な研究によって、新しい可能性が少しずつ見えてきています。ピラミッドは、ただの古代の建造物ではなく、今も研究者たちを惹きつける“科学の謎”なのです。

もし「ピラミッド 仮説」に興味を持ったなら、あなたもその謎を考える一人になってみてはどうでしょうか? 歴史と科学をつなぐ探究の旅は、きっと想像以上にワクワクするはずです。

コメント