「沖縄に王国があった?」そう聞いて驚く人もいるかもしれません。

琉球王国は、日本とも中国とも異なる独自の文化と歴史を持ち、今なおその面影を残す貴重な存在です。しかし、観光情報だけでは、その本当の価値まではなかなか見えてきません。

このサイトでは、世界遺産として登録された首里城や玉陵などを入口に、琉球王国の建築・文化・歴史を立体的に解き明かします。ただ「見る」のではなく、「なぜ世界遺産に選ばれたのか」「今の私たちに何を伝えているのか」を深く考えるきっかけにしたい──そんな思いで制作しました。

“日本の中の異国”と呼ばれるその理由、あなたも一緒に探ってみませんか?

そもそも琉球王国とは?

琉球王国ってどんな国

琉球王国1429年から1879年まで、沖縄本島を中心に存在した王国です。首里城を拠点として、中国や日本、東南アジア諸国との交易を通じて発展しました。

琉球王国って沖縄?

1879年に日本によって廃止され、沖縄県が設置されました。

琉球王国の国旗は、公式なものが存在したことはないですが、巴紋ともえもんや三星天洋旗などが琉球の旗として認識されることがあります。繁栄の理由としては、交易の中継基地として明や日本、東南アジアとの交流を仲介し、文化や技術を吸収したことが要因として挙げられます。

琉球王国の成り立ちと沖縄への変化

14世紀 琉球王国の誕生

14世紀頃の琉球王国は、北山、中山、南山という3つの小国に分かれ、沖縄島をめぐる抗争をくり広げていました。このうち最も有力な勢力は現在の浦添市に拠点を置く中山で、舜 天・英祖・察度の三王統が栄えました。

中山の王城である浦添グスク(城)は、13 世紀頃の英祖王の時代に整備されました。

15世紀初頭 王国の発展

15 世紀初期、中山の察度王統を倒し中山王となった 尚 巴志は、北山・南山を倒して三山を統一した後、王都を浦添グスクから首里城に遷都し、併せて貿易拠点を那覇に移し、琉球王国を発展させていきました。王都の遷都に伴い交易の拠点となった那覇港は、日本や中国、東南アジアとの交易拠点となって琉球王国の発展を支えていました。那覇港周辺には、当時の航海安全を祈願した天妃宮跡や久米村600年記念碑などの史跡や石碑が多く残されており、当時の痕跡をたどることができます。

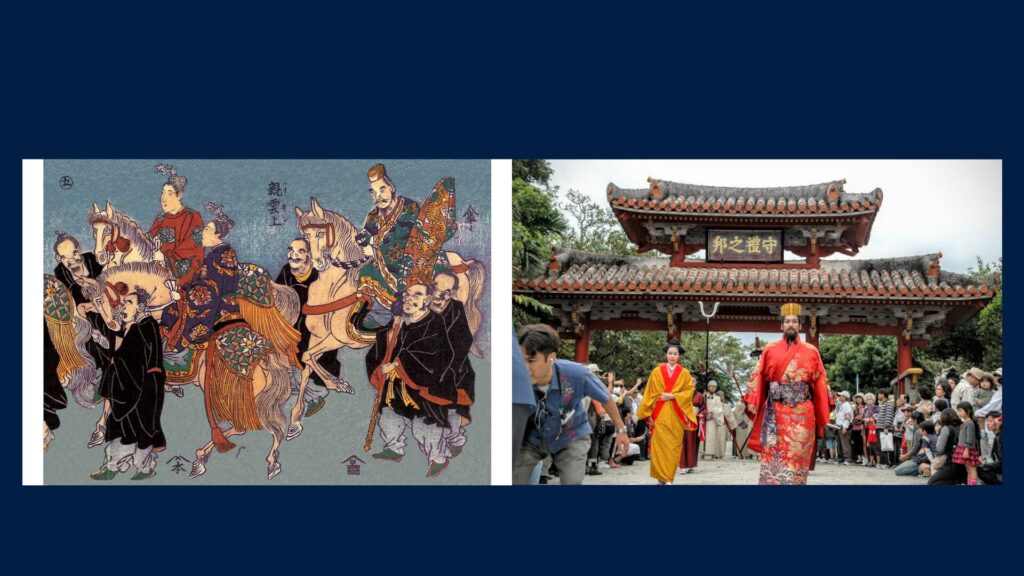

諸外国との交流

琉球王国の時代、琉球国王の冊封(新国王を任命するための儀礼)のための使節団である冊封使が琉球を訪れていました。使節団は総勢 400人あまり、約半年の間、沖縄に滞在したと言われています。三十数品にも及ぶ中国風の料理が振る舞われていました。国賓の歓待には欠かせない食については、料理人を中国に派遣し学ばせるほど力を入れており、琉球版「満漢全席」とでも呼ぶべきこの料理は、国王の王冠を携えた冊封使の乗る船の名を由来として、「御冠船料理」と呼ばれました。

沖縄県への変化

明治政府が行った廃藩置県により、約 450 年の歴史を持つ琉球王国は幕を閉じました。琉球王国が沖縄県になってからは、琉球王国に従事していた料理人たちは、その職を失いましたが、その技術は、御冠船料理や薩摩支配の影響を受けた日本式の料理を源流とした琉球料理を首里地域から那覇地域の社交場へと広げました。琉球王国時代から食されている「中身のお汁」や「豆腐よう」など数多くの品々は今も沖縄県民に愛されているほか、県民の代表食である「ゴーヤーチャンプルー」やサギグスイ(悪いものを体の中から下げる薬)と言われている「イカスミ汁」などは、医食同源の理念にかなっており、今でも「ヌチグスイ=命の薬」、「クスイムン=薬になるもの」として生活に根付いており食堂などの定番メニューになっています。沖縄県は「芸能の島」と称されるほど歌や踊りが盛んな地域で、披露宴などの催しの際には必ず芸能が披露されるなど、県民にとっては身近なものであり日常的に親しまれています。

琉球王国の建造物

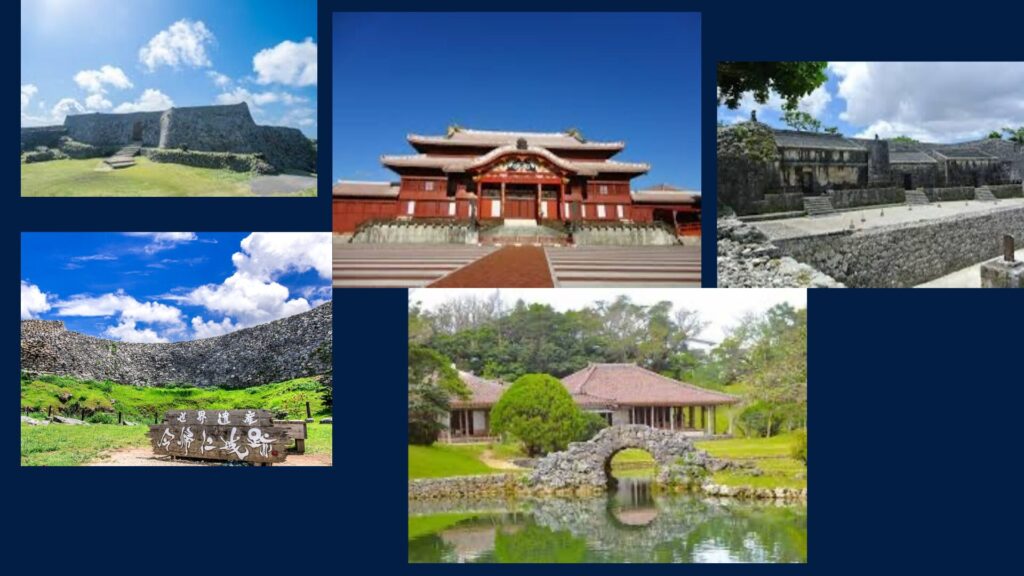

首里城

縄の歴史・文化を象徴する城であり、首里城の歴史は琉球王国の歴史そのものです。小高い丘の上に立地し、曲線を描く城壁で取り囲まれ、その中に多くの施設が建てられています。いくつもの広場を持ち、また信仰上の聖地も存在します。これらの特徴は、首里城に限られたものではなく、グスクと呼ばれる沖縄の城に共通する特徴があります。

今帰仁城跡

琉球王府から派遣された監守という役人の居城です。面積は首里城とほぼ同規模で、城を囲む石垣は地形を巧みに利用し曲線を描き、城壁のディテールは美しく、沖縄屈指の名城です。美しい石垣と、海を見渡せる地形が特徴です。

中城城跡

防御力の高い設計、美しい曲線の石垣が特徴です。実用性と美しさを両立した城であり、世界遺産の価値としては、グスク(沖縄の城)文化の頂点を示しています。

玉陵

歴代の琉球国王が葬られている王族の墓であり、中国風の墓で、儒教の影響が見られます。世界遺産の理由としては、死者への敬意、王権の正統性を示す儀礼の場としての価値が評価されています。

識名園

族の別荘や迎賓館であり中国風の庭園と琉球の自然が融合しています。世界遺産の意味としては、外交・文化交流の象徴、王国のもてなし文化を伝えることがあげられます。

琉球王国の文化

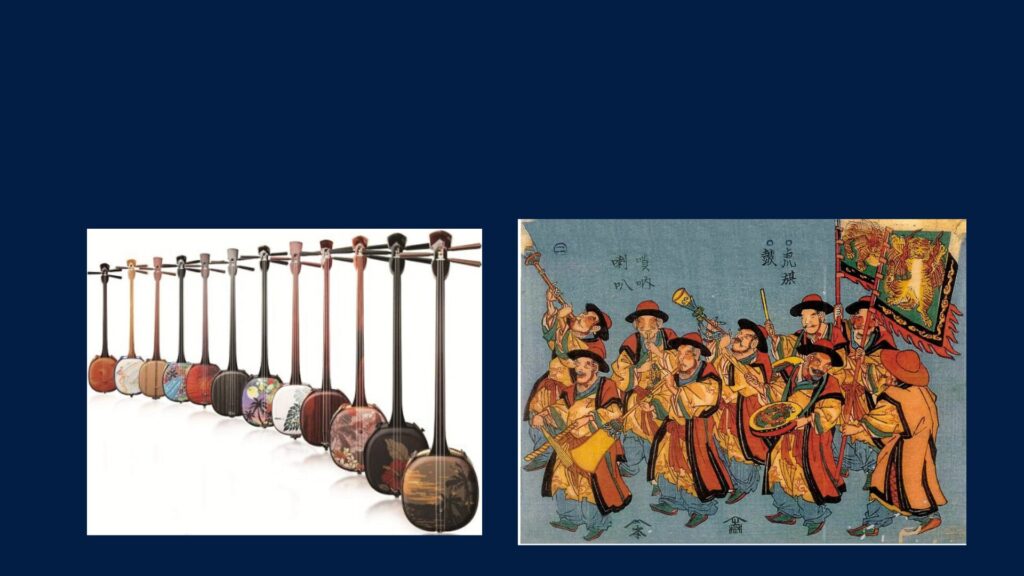

音楽と舞踊

三線と組踊が有名です。

三線(さんしん):中国の楽器がルーツ

組踊(くみおどり):舞・歌・せりふで構成される総合芸術。

世界無形文化遺産にも登録されています。これらは首里城などで行われた儀式や外交行事で披露されました。つまり、建造物と深く結びついています。

紅型

沖縄の伝統的な染め物でカラフルな模様が特徴です。王族や貴族の衣装に使われました。名園などでの正式な場で着られたと言われています。

琉球語と敬語文化

琉球王国には独自の言語があり、今でも地域によって残っています。王宮では儀礼的な言葉や作法が重視されました。文化としての「敬意の伝え方」も建物や儀式と一体となっています。

まとめ

琉球王国を知ることはできましたか?琉球王国には王国の精神や外交などを知る意義のある建造物や普遍的な価値、王国の秩序などを知る事のできる様々な文化が存在しています。現在、私たちの身の回りにある多くの世界遺産。琉球王国のように世界遺産としての意味を考えてみる事もたいせつかもしれません。

コメント